我国封建社会等级制度森严,古代的贵族们虽然过着奢华富足、锦衣玉食的生活,但是由于礼制要求,在日常生活中是要受严格约束的,其生活在民间一直充满着神秘色彩。与中国历史上的其他朝代不同,清朝对宗室“封而不建”,王爷只有爵位而没有封地,而且大都居于京城,有大小王府50余座,而目前尚存的王府遗址仅有19座了,其中唯有恭王府是完整保留下来并且对外开放的王府宅邸。

时过境迁,现代社会已经没有了阶级等级之分和礼制上的行为约束,传统的民族文化经过代代相传保留了下来,许多风俗、习惯是中国人一直没有改变的。封建贵族们的生活渐渐成为现代人感兴趣的话题,大量的古装影视剧在一些历史事实的基础上,通过改编甚至虚构,给当今的观众演绎出旧时的贵族生活,可很多情节和细节难辨真假。那么生活在王府里的王爷和他的家人究竟过着怎样的生活?恭王府幸存下来的账本就是最真实的证据和参考,一笔一笔的账目让我们能大概还原一个平常而真实的王府生活状态。

《清恭王府折档汇编》收录了恭王府保存下来的银库、司房、煤炭房的折档及王府内外各行菜钱折档,原件开本大小不一,共25小册,最早的记录为清光绪二十四年(1898年),最晚的为清宣统三年(1911年),跨度为14年。第一代恭亲王奕在光绪二十四年四月病逝,其嫡孙溥伟承袭王爵,被称作小恭王。保存下来的折档都是小恭王时期的记录,十四年中的账本并没能全部完整保存下来,但现存的这些账本详实、具体、真实的记录下了恭王府的经济状况,包括王府各月的收支、王府内各级各类官员的薪俸、低等级人员的菜钱、府外各色人等送礼看望的赏钱、王府主人们的花销等等。这些记录不仅真实反映了恭王府当时经济来往的详细情况,还折射出王府人员机构组织、编制、薪俸、等级制等状况。虽然所录折档相对缺乏连贯性,但我们还是能够看到当时王府大概的经济活动情况,对研究王府文化、经济、组织等具有独特的价值。通过对不同类型的折档进行梳理,可以分析总结恭王府当时的经济状况、府内机构人员情况,以及古代风俗和王府主人们的日常生活情形。

汇编中所收录的各类折档按记载的跨度可以分为年折和月折两种。年折仅有四份,是光绪二十四年的司房总钱折、司房总银折、银库总折和煤炭库总折,记录了当年每月的收支的金额总数。月折按出处分为四类:银库折、司房折、煤炭库折和菜钱折,其中司房折有钱折和银折两种。月折比年折更为具体详细,每项开支都有出处、缘由、对象和金额,信息量较大。

银库月折。书中共收录了五份银库月折,分别是:光绪二十四年十二月、二十五年三月、三十年三月、三十二年闰四月和三十四年八月。银库月折记录当月银两、铜钱两种货币的收支以及兑换状况,开支主要包括出拨给煤炭库的钱、发给各处的月例和各行的菜钱、主人们出门的开销、差遣佣人干活的赏钱、老师的学费、巡更人的加班钱、寺庙的香资、成做或购买物品的开销等等。银库的资金主要来自佐领处、管事处和房租。其中有些收支项是有规律的,比如初一收房租,初四给煤炭库拨钱,初五放各处月例、各行菜钱,初五、二十日左右,佐领处回交甲银、甲米,次日银库盘俸米剩银。账本中每日的详细记录间接地反映出主人们的日常活动情况,如王爷进内或赴园庭的时间、频率以及随从配置,再如祭祀、扫除、修整的情况等。

司房月钱折。司房对银两和铜钱的收支分别进行记账,书中共收录六份司房的月钱折,分别是光绪二十四年十二月、三十年九月、三十一年八月、三十二年闰四月、三十三年五月、三十四年七月。司房的钱折记录了王府当月铜钱的支出情况,主要用于发放王府各主人每月的菜钱、奖赏府内和府外办差的佣人、奖赏府外来送礼的人、买进物品、付大夫车钱等等。我们可以从中了解到恭王府的交际来往情况、所收各种礼品、大夫出诊情况等等。司房所用铜钱是由司房的银两兑换而来。

司房月银折。书中收录有七份司房的月银折,分别是光绪三十年九月、三十二年闰四月、三十三年五月、六月、八月、三十四年七月、八月。司房所用银两主要来自管事处和佐领处。由于银两和铜钱在购买力上有所区别,因此银折中的支出款项主要用于支付高额的事项,如发放主人们的月例、奖赏府内或宫廷来的人、奖赏府外赠送的贵重礼物、购买进贡礼品、定制物品、送亲贵荷包银匣、修缮房屋或更换屋内设施等等。相比司房钱折而言,银折更多的披露了王府与宫廷礼尚往来的情况。

煤炭库月折。煤炭库的月折有17份之多,有光绪二十四年闰三月、七月、十二月,三十年三月、五月、六月、七月、九月、十一月,三十一年九月,三十二年闰四月、九月,三十四年七月至十一月。煤炭库月折属于银库的分账,主要记录每月初四银库拨给的钱数、每月初五发给各处、各房的煤炭和洋烛钱以及偶尔月末加领的情况。除了详细记录下王府煤炭和洋烛的使用情况,更重要的是,它向我们交代了当时王府所设立的各个部门、各种岗位。

内外各行菜钱月折。书中收录了光绪二十七年正月至宣统九年十二月(1901-1917年)间多达70多个月的菜金发放情况,详细的记录下每月发给不同岗位不同等级官员及佣人的菜钱数,清楚的列出了当时王府各职能部门所配备的人员等级和人数,还有各位府主人所配的佣人及人数。

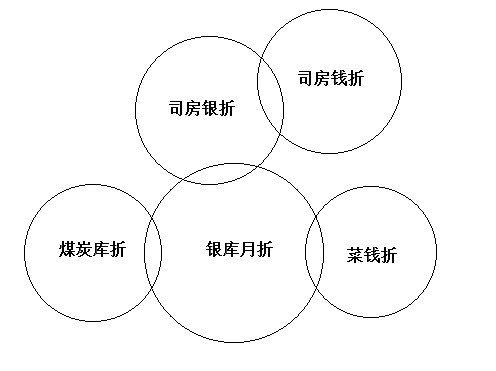

四类月折之间的关系。各类折档所记录的款项有重复交叉的情况(图1)。银库的账目最直接的反映出王府的收入情况,而煤炭库的月折、各行菜钱折其实是银库月折中记录的煤炭钱和菜钱的支出明细,记录下具体的发放对象和数目。司房的钱折和银折虽看上去是两种货币的账目互不干涉,但由于所用铜钱都是由内部的银两兑换而来,所以对比可知当月司房内部银两和钱币的兑换情况。月底司房会回交银库银两,仅有两条记录:光绪二十四年十月、二十五年三月,其余司房银折中没有记载,主要是由于当时已出现赤字,无多余银两交回。

(图1)

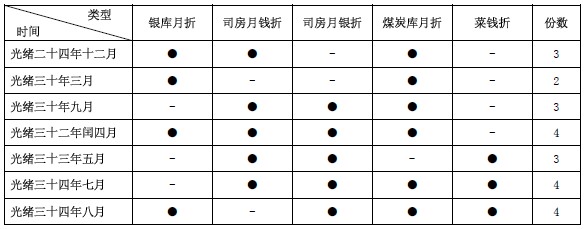

虽然保存下来的折档数量有限,但幸运的是四类月折在某些月份同时被保存下来(表1),通过交叉对比同月的各类账本,可以较为系统全面地了解某月王府的经济活动情况。三十三年和三十四年某些月份既有菜钱折,又有煤炭库月折或司房银折,但由于这几种折之间没有交集,故省去。

(表1)

王府的经济状况

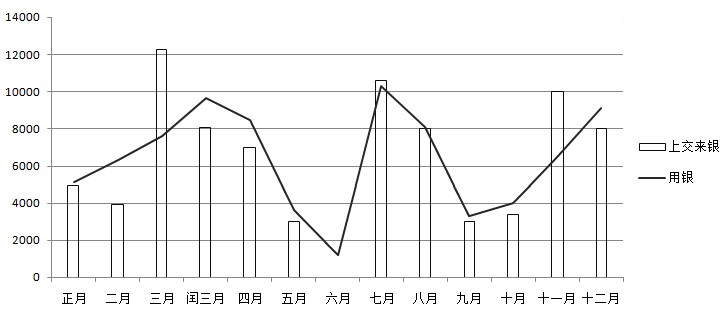

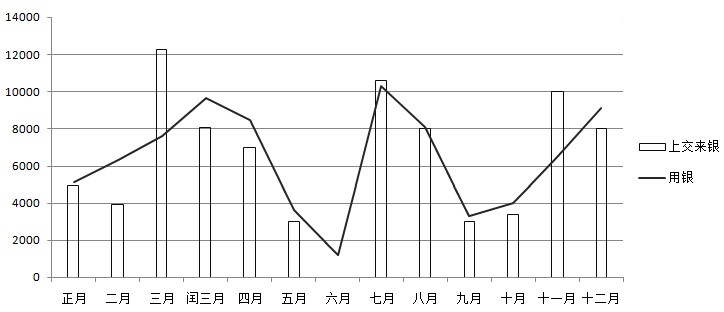

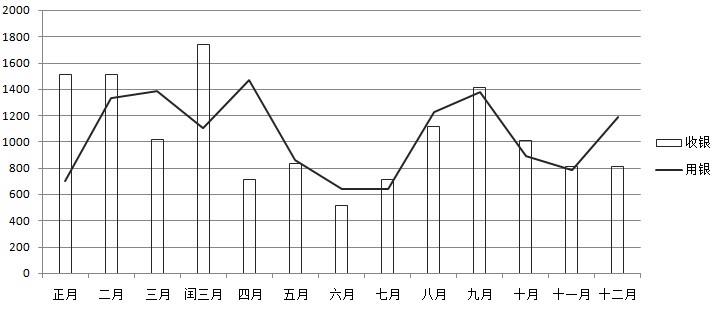

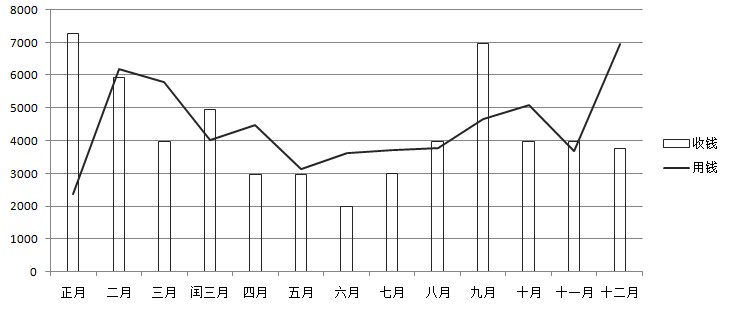

折档中仅存的四份总折,将恭王府在光绪二十四年每个月收支的金额清楚地一一列了出来,将它们做成图表来看,就呈现出一个较为直观明显的对比和变化(图2—5)。

(图2:光绪二十四年银库年折银两)

(图3:光绪二十四年银库年折铜钱)

(图4:光绪二十四年司房总银折)

(图5:光绪二十四年司房总钱折)

亲王每年有一万两俸银,这部分收入不受季节等其他因素影响,银库的资金来自佐领处和管事处,大都是王爷每季的固定收入。从曲线中可以看出全年的总进账和总支出是基本平衡的,司房也是如此。所以,银库和司房收入的变化其实是由上月的支出和当月的预算来决定的,即财务人员会根据实际情况和经验储备资金。支出的变化是反映王府经济生活的依据,由于铜钱是内部兑换而来,所以银两的支出更能反映王府的开支情况。

由于折档数量有限,还无法总结出一个准确的开支变化规律。单就光绪二十四年而言,银库的支出在春季、秋季和年末较高,正月和夏季较低。司房的支出在三、四月,七、八月和年末较高,在正月、六月和九、十月明显较低。

其中影响支出波动的最主要原因是节庆,每当有春节、清明、端午、中秋等传统节日时,每当老佛爷、皇上过寿时,王府的开支便会增加,进奉、送礼、祭祀的开支就会比平时要高很多。年末腊月还会预支来年正月的月例、菜钱、帮贴和老师、大夫工资。其次,春季的支出比腊月还高,还有一个原因是修整。春季是王府掸扫房屋、修理翻新府内设施、定做各种物件的时候,这也是几笔不小的开支,仅一个殿糊窗户的工料钱就得花63两银子。

将光绪二十四年之后的月折与其相同月份作比较,我们发现王府的开支基本呈一个逐年减少的状态,可以说越来越节省了。例如最初每次大夫来瞧病,都给12吊车钱,后来就只给8吊了。但缩水更为严重的是银库和司房的资金储备,从光绪三十年开始,一直是当月“长使”了多少两、多少钱,也就是恭王府的账目出现赤字,入不敷出。王府的经济状况是当时清末经济的一个写照,连王爷家都变的拮据并且入不敷出,何况当时的平民老百姓。

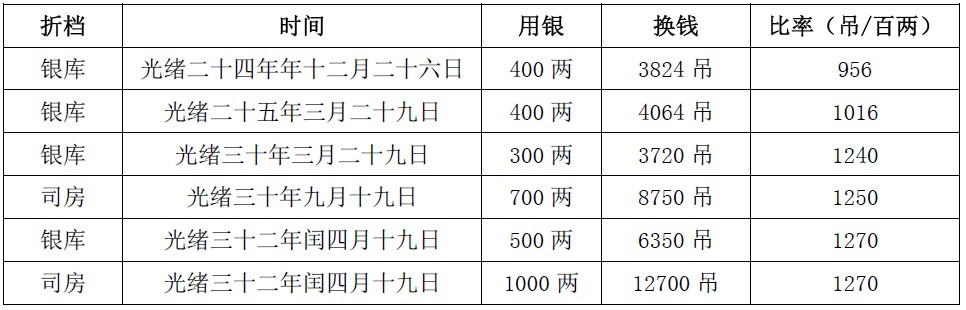

通过银库和司房收换银钱的记录,我们得知银两与铜钱的兑换比率(表2),由此透露出当时清朝的经济状况。以光绪二十四年十二月的银库月折为例:“二十六日换银四百两合九八钱三千八百二十四吊”,即400两白银换了3824吊钱,当时的兑换比率为每100两换956吊。与银库不同,司房是银两和铜钱是分开记账的,银折和钱折分别记录当月换钱用银的数额和收到所换铜钱的数额,所以同时有银折和钱折的月份才能得知其兑换比率。根据表一,有四个月同时保留下来了司房的银折和钱折,但其中只有两个月有换钱记录。以光绪三十二年闰四月为例:银折中“十九日换钱用银一千两”,钱折中“十九日收换银钱一万两千七百吊”,即1000两白银换了12700吊钱,兑换比率则为每100两换1270吊。

(表2:银钱兑换比率统计)

根据时间顺序排列这些兑换记录,每百两白银所换得得铜钱数量呈上升趋势。光绪二十四年十二月相比三十二年闰四月,仅七年多时间,兑换的比率总体增涨了32.8%。其中,光绪二十四年十二月至二十五年三月,仅仅三个月,银钱的兑换比率就上涨了6.28%,远高于光绪三十年三月至九月半年的增长率(0.81%)。当时中国军费开支大、白银大量外流,同时还有官僚私铸铜钱,这使得国内的白银因量的减少而变得值钱,铜钱却不值钱了。对于达官贵人来说,白银的购买力从而提高,他们就相对更富有;但对于平民百姓来说,他们的收入主要是铜钱,而铜钱越来越不值钱,那生活之艰难可想而知。

王府的主人们

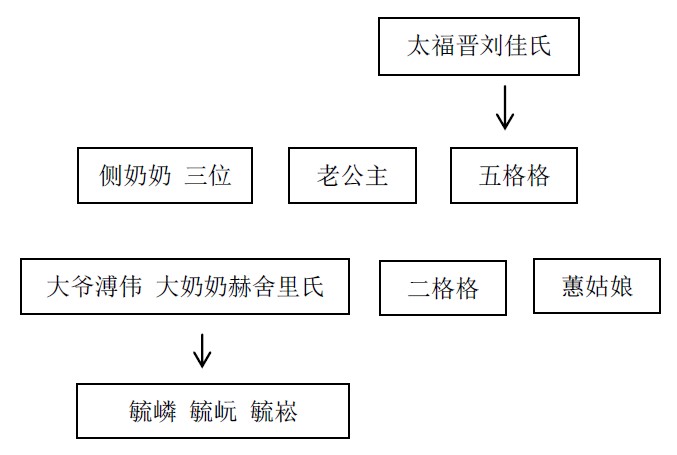

出现在记录中的府主人有:侧太太(后称为太福晋)、三位侧奶奶(后称为侧太太)、大爷、大奶奶、老公主、五格格、二格格、嶙阿哥、岏阿哥、崧阿哥、蕙姑娘。光绪二十四年(1898年)溥伟成为恭王府的主人,折档中并没有明确指出这些府主人都是谁,我们只能根据记录中排列的顺序和称呼来猜测他们之间的辈分关系。当时的恭王府,人数最多时四世同堂,是十几人的大家庭(图6)。

(图6:家庭成员关系)

首先,大爷、大奶奶可以直接判断为小恭王溥伟及嫡福晋赫舍里氏。嶙阿哥、岏阿哥、崧阿哥分别是溥伟在北京所生的毓嶙、毓岏、毓崧。当时王府没有名分的小妾一般称为“姑娘”,蕙姑娘应当是溥伟的小妾。

其次,关于两位格格,折档中多次出现二格格、五格格派人来送东西或者看望,也有二额驸和五额驸的记载,说明她们已经出嫁并且不住在恭王府,但是菜钱折的记录说明娘家还给她们的佣人发菜钱。小恭王溥伟生于光绪六年(1880年),最早的菜钱折为光绪二十七年(1901年)正月,那时溥伟才21岁,而当时已独列的二格格不可能是溥伟的女儿,推测应该是他的同辈。菜钱折按房给下人发钱,最初,侧太太与五格格列在一起,用同一组妈妈女子17名,后于光绪二十八年(1902年)五月分列,且五格格一直排在二格格之前,说明她的辈分在二格格之上,也就是溥伟之上。恭亲王奕年表中提到,“光绪十年(1884年)四月初三未时,五女生,侧福晋刘佳氏所出。”光绪二十八年(1902年)五月刚好十八岁,与母亲分开列就理所当然了。

如果折档中的这位五格格就是奕的五女儿,那侧太太,后来在折档中被称为太福晋的,就应该是奕的侧福晋刘佳氏,史料和账本的信息证明了这一推断。乾隆时规定亲王可封侧福晋四人,奕年表中确有四位侧福晋,分别是薛佳氏、刘佳氏、张佳氏、王佳氏,其中薛佳氏生次子载滢,刘佳氏生三女、四子载潢、五女,张佳氏生四女病故于光绪九年,王佳氏无所出病故于光绪五年。小恭王时期健在且有女儿的只有刘佳氏一人。从光绪三十四年六月开始,菜钱折里没再给太福晋的下人发菜钱,并且,在三十四年七月的司房钱折中有这样的记载:十五日,太福晋前供饭用钱五十吊文。当日,正值中元节,给太福晋供饭,可见她在光绪三十四年五月去世。

菜钱折中列在王爷之前的三位侧奶奶辈分应该高于溥伟,当侧太太刘佳氏被称为太福晋时,这几位侧奶奶就被称为了侧太太,可见她们的辈分低于刘佳氏。而老公主排名在亲王之后,五格格之前,她便是奕的大女儿,恭王府唯一有公主头衔的固伦荣寿公主。老公主一直在宫中生活,同样娘家会给她的赵嫫嫫月发菜钱两吊。

王府的组织及人员

府内各行菜钱折和煤炭库月折直接呈现给我们王府内都设置了哪些机构,都有哪些岗位的人员,他们都享受什么样的薪水待遇,以及各位主人都有哪些贴身佣人,这有助于我们了解王府的组织构成和人员情况。

菜钱折和煤炭折中列出的处、房、库、所等机构有几十个:管事处、档案房、随侍处、庄园处、佐领处、回事处、听事处、执灯处、巡更处、鞍库、煤炭库、银库、米库、饭房、厨房、神房、书房、浆洗房、水房、各门房、各更房、马圈、粮仓、他坦(满语,原为打猎时临时搭建的棚子,后指服务人员的休息处)、鑑园(鉴园,恭王府位于什刹海南岸的花园)、花园、花洞等;其中王爷有独用的水房、浆洗房、厨房。还列有十几种岗位工种:管事官、柏唐阿(拜唐阿,满语,清朝各衙门管事而无品级者)、更夫、花匠、剃头人、挑水夫、轿夫、车夫、送上谕的、太监、苏拉(清代勤务人员,满语,指一般闲散的人)、妈妈等等。

大部分岗位都名副其实,不需过多解释,以下为几个不常用的名称:

除府中的内院由首领太监来管辖,王府的一切大小事务都由管事处的管事官打理,是王府的管家。佐领处负责管理领取、发放钱粮等事,每季领取朝廷发放的“甲银”、“甲米”,每月将银两交给银库和司房使用。庄园处管理着王府的田地、佃户,为王府收地租。随侍处的柏唐阿主要负责王爷出门的护卫工作。回事处是负责迎来送往的,当有客人来时向王爷禀报,如果王爷接见,就把客人引导王爷那里,等客人谈完,再把他们引出府直到客人离开。司房是专门管理王府日常出纳的小机构,他们的工作就正如这些折档所记录的,如发放月例、给买办钱、赏钱等等。饭房即厨房,有厨役、苏拉,除了负责府里的吃喝,还要准备节庆时进奉到宫里和送贵族亲戚的吃食等。茶房分内茶房和外茶房,内茶房负责府里主人、客人的茶饮,还有汤药、茶点。外茶房的人负责跟主人出门时买茶水、茶点。首领太监负责关防院,即内院的事务,伺候主人的小太监、苏拉、嫫嫫、妈妈们也都归他管。如有客人来见女眷,回事处也得先告知首领太监,由他前去禀报、迎送。

神房的人负责祭祀,特别是逢节或者祭祀的日子。花园的人员打理着王府花草树木、菜圃、飞鸟鱼虫。更房的人隔夜轮流值夜班、巡更、打更,并在清晨打扫院落。书房是王爷常去的地方,读书、休息,有时还会在书房会客。记录中体现的恭王府当时有三处书房,一处是多福轩,一处是西所书房(锡晋斋),还有一处叫花园正谊书屋。书房的工作人员主要是打扫、迎送老师和伺候王爷或是小主人们。

府中的工作人员有等级之分,有的是带品级的官,如管事官,有的则没有,如柏唐阿、苏拉。等级高低直接决定着收入的高低,光绪二十四年十二月的银库月折记道:“初五日……首领太监嫫嫫妈妈女子六十九名菜钱一百三十八吊文二格格下太监二名妈妈六名菜钱十六吊文管事官二员菜钱四吊文长班官员柏唐阿一百三十六名菜钱二百七十二吊文两班官员柏唐阿一百八十四名菜钱二百七十六吊文三班官员柏唐阿八十五名菜钱八十五吊文……”由此看出每月内院的太监、妈妈都有两吊文的菜钱,管事官和长班柏唐阿同样也是两吊文,而两班柏唐阿是每人一吊半,三班则是每人仅一吊文。这一段记录就有484人。当月还赏给其中48人每人四吊帮贴钱,且为实名发放。虽说是王府的在编员工,处于底层他们,每月的固定收入还是很微薄的,平时靠着主人打赏来增加收入,例如跑腿的、搭进奉和挑进奉的苏拉每接一次活,都可以有一吊钱的收入。

对应来看光绪三十四年八月的菜钱折和银库月折,菜钱折最后记录道当月各处、各岗总共发放菜钱七百零五吊五百文,银库月折记录道:“八月初一日……管事官五员菜钱十吊文长班官员柏唐阿一百零四名菜钱二百零八吊文两班官员柏唐阿一百六十七名菜钱二百五十吊零五百文首领太监妈妈女子六十四名钱一百二十八吊文苏拉十二分半菜钱二十五吊文五格格下苏拉九名妈妈十二名厨役二名菜钱四十六吊文二格格下太监二名妈妈八名苏拉七名菜钱三十四吊文在外听传妈妈二名菜钱四吊文……”这些合计同样为七百零五吊五百文。其中银库月折的“苏拉十二分半菜钱二十五吊文”与菜钱折的“正分苏拉四分半分苏拉十七名钱二十五吊”相对应,由此看出,苏拉也有高低之分,正分苏拉四名每人两吊,半分苏拉十七名每人一吊,共发二十五吊。这两份记录显示王府有403名员工。

按照清朝旧制,亲王以下的皇族府邸内的人员编制,是按其爵位大小而各有不同。以亲王的规定编制来说,一般是:长史一名,头等护卫六名,二等护卫六名,三等护卫八名,四五六品典仪各两名,牧长二名,典膳一名,管领四名,司库二名,司匠、司牧六名。以上共计38人。

根据溥杰对醇亲王府的回忆,醇亲王府由于光绪和宣统的原因,编制比定制要多,他的记忆里有长史一名,管事官一到二名,庄园处五至六名,回事处五至六名,随侍处多时十余名,少时六七名,司房五至六名,祠堂三至四名,大小厨房共约十余名,茶房三至四名,花园包括暖窖六七名,大书房八至九名,小书房四至五名,更房十余名,马圈二处约十名,轿夫约有二十名。关防院(内院)范围内有首领太监一至二名,回事太监二至三名,小太监六至七名,散差太监十二三名,保姆或妈妈约三十余名,使女丫环约六至七名。以上共计约180人。

恭亲王府在当时跟醇亲王府地位不分上下,算是数一数二的王府了,编制当与醇亲王府相差不大。先不论恭王府里各位工作人员职务的高低贵贱,谁管着谁,光列入册中的人员总数就多达四五百人,由此可见王府是一个人员复杂并且庞大的机构。

王府主人的出行

王爷和府内其他主人的出行信息在银库月折中有较为详细的记录,包括出行的日期、目的地、随从人员、交通工具及开销。载涛、恽宝惠的《清末贵族之生活》中对民国前清末贵族的生活状态做了归纳概括,将其中有关乘轿车马的内容与王府账本中府主人出行的信息结合起来,我们可以还原出府主人“行”这一方面的状况。

折档里的大爷出行记录一般有进班、出班、进内、进班过牌子、赴园庭、赴颐和园和祭祀几种情况,所用交通工具因距离和目的不同有所差异。现有的银库月折中,没有王爷坐轿出行的记录,小恭王溥伟一般骑马或坐车出行。王府的女眷很少出门,即使出门也不会骑马,一般坐车或者坐轿,大多是赴园庭、赴海,节庆或被召见时会进内。跟着府主人出门的随行人员都有盘费收入,每人每次300文,出远门的还有饭钱,每人每次1吊文。

由于祖制要求,满族人一般都善于骑射。会骑马的人比比皆是,所以王公贵族都讲究养马,养好马。王府养马的开支也很可观,折档中每月马圈领马口分,就是领取养马的草料钱,就达300多两白银,比王府给工作人员开出的工资总和还高。清王府的马厩一般在大门斜对过或者邻近,马厩里有马匹、车辆,有屋子供车夫和养马人住。恭王府位于皇宫的西北方,整个北京城靠西北的位置,不管是去宫里还是城里,都是向东。从出行方向来看,如果马厩位于王府大门对过,那在顺向的东边比较合理。而郭沫若故居的所在地就是当年和珅和恭王府马厩的传说,由此也说得通。王爷骑马出门起码都会带一名随侍官、一名跟马人,比如进班过牌子。黄色是皇帝的专用色,只有个别地位极高的人才允许跟皇帝用一个颜色的,恭亲王便是其中一位。恭亲王身份的特殊,地位之高,在他用的东西上就可以看出。折档中定制物品的信息,其中就有“成做黄扯手二根”,还是黄绸子的,马上包袱担子也是黄的。我们能想象出,恭亲王出门时骑着优良品种的高头大马,马上搭黄色的包袱担子,王爷手中握着黄绸布的缰绳。

王爷进内和赴园庭时一般乘车,有随侍官六、七名、车上两名、跟马人三名、执灯人两名。王爷进班、出班都要隔夜,会多带两名随侍官,还要带剃头人一名,黄捲车一名。女眷们乘车出行时随行人员比王爷还多。侧太太和三位侧奶奶四人一起去园庭,随行的有随侍官八名、车上六名、拿车人六名、小车三名、挑头面人四名(梳妆用品)、跟马人四名、黄捲车二名、赶黄捲车一名,煤炭库另外还外雇二套大车一辆,一行38人。

王公乘轿都是四人抬,轿子用绿呢布,下围红布拖泥。府外有存放轿子的地方,轿夫们就住在轿屋。菜钱折里记载恭王府有八到十三位轿夫和车夫。主人出门时一般有三班轿夫轮流抬轿,后跟车一辆用来让休息的轿夫坐。从侧太太乘轿赴海时的记账中,我们看到跟有随侍官员柏唐阿七名、轿夫十二名、小车二名、跟马人三名,一行25人。亲王、郡王的轿子一般用紫绊,个别受赏的才有用黄绊的资格。折档中有记录,侧太太的轿子就是用千金绳做包杆绊的,还挂灯笼,再次体现出恭亲王府的地位与气派。

小恭王平日的娱乐项目在折档里很少有记录,只出现过买油蝴虫鲁(油葫芦)玩、看堂会。但能看出他是一位紧跟时代潮流、积极接触西方文化的人,家里一直雇有翻译老师,还看洋报纸、买假发。

有人说王府文化其实就是民俗文化,其实不然。王府文化中有宫廷皇家文化的影子,虽规格有所降低,这也是等级制度要求的必然结果,但是样样具备。王府文化也包含一定的民俗文化,且是全面的、高规格的、非常讲究的民俗文化。从节庆方面讲,王府折档中记录了王府与宫廷、与其他王府、与寺庙等之间的礼尚往来。中秋佛爷会赏月饼给王府,王府间也会互送自家做的月饼、吃食。中元节大人给小阿哥买莲花灯。腊八时,王公贵族们会互赠粥菜,还会专门做了送到宫里。年底腊月二十几日,老佛爷、皇上、皇后会赏福肉、饽饽、团圆饼、布料、荷包、小吃、果盒等给府里的老爷太太、格格阿哥们。二十九、三十王府主人们去宫里聚会,还会带着红包给参会的亲戚及其贴身佣人。老佛爷过寿,王府会还准备十几种吃食进贡上去。王府平时资助的寺庙道观,每到过节也会给王府送礼,酱菜、水果、花卉等等。这些记录让我们了解到王公贵族是怎么过节的,平常百姓家是不会如此丰富的。

恭王府的折档虽缺乏连续性,不完整,但里面内容丰富,对研究清代王府文化、研究王府生活状态有较高的参考价值。通过对恭王府账本中信息和数据的研究、分析,让我们了解到清末王府日常的开支状况、生活细节,将真实的王府生活状态还原呈现出来。

(文化部恭王府管理中心助理馆员刘文君)

参考书目:

1.《清代京师王府与王公生活》吴建雍

2.《清代宗室王公封爵制度考析》李宝臣

3.《清末贵族之生活》载涛、恽宝惠

4.《回忆醇亲王府的生活》溥杰

5.《清末王府宴客、饮食研究》陈光