“我用护照怎么购票?”一位外国观众向观众服务中心的“黄马甲”咨询……

“为什么说‘一座恭王府,半部清朝史’?今天的参观讲解我将为您做详细解答。”一位负责义务讲解的“黄马甲”带着观众走进恭王府二宫门……

“巨贪和珅到底有多贪?”——“廉洁文化教育主题展”展厅里,一位观众向负责义务讲解的“黄马甲”提问……

今年夏天,在恭王府博物馆里,活跃着一支身着“黄马甲”,不畏酷暑,满腔热情,他们正是为观众热心服务的志愿者队伍,背上绿色的“恭王府博物馆志愿者”标识十分醒目。在暑期高温与大客流的双重考验下,他们以专业、热情的态度服务观众,赢得热烈的掌声和由衷的称赞。“黄马甲”成为观众心目中一道美丽的风景。

8月下旬,大雨驱散了暑热。随着学校的陆续开学,恭王府博物馆2025年暑期的服务保障工作渐近尾声。23日下午,恭王府博物馆教育传播部组织志愿者召开了暑期服务工作交流会。志愿者们或讲述服务中的趣事,或分享讲解中的经验,或提出遇到的困难、需要改进的问题......大家明白:每一次的回顾、总结,都是为了明天的整装出发。

今天,我们就走近他们,讲一讲今年夏天这些志愿者热心服务的小故事。

平凡小事见真情

65岁的孟庆玲老师是今年暑期在观众服务中心咨询岗服务次数最多的志愿者。观众来自天南海北,问题五花八门。有一件事令她记忆深刻。

那是7月27日中午,气温逼近35℃。高温挡不住观众的热情,检票口照例排起了长队。孟庆玲在起身为一位需要换取纸质门票的观众指示方向时,发现一位年轻的父亲怀抱着一岁多的小男孩站在房檐下,孩子歪着身体趴在爸爸的肩头,睡得正香。孟老师看到后,赶紧把爷俩儿让进观众服务中心,找了一个安静的角落,把孩子安顿在观众自带的婴儿车里。孩子舒展开身体在婴儿车里睡得更香了!卸下一身疲惫的父亲连声道谢。他解释道:天儿太热了!孩子刚到就睡着了。不忍心抱着孩子在高温下参观,只好让爱人和母亲进馆参观,自己照顾孩子在外等候。没想到,细心的志愿者第一时间就注意到并及时给予了帮助。恭王府博物馆的志愿服务太贴心了!

孟庆玲热心公益事业23年,是北京市五星志愿者。“脚踏实地做好每一件平凡小事”是她的座右铭。2017年,她加入恭王府博物馆志愿者团队,也给自己带来了新挑战。孟老师家住丰台与房山交界处的丰台区云岗街道。从家到恭王府博物馆,往返70多公里,单程要换乘三辆公交车,至少需要两个半小时。因为担心堵车迟到,每逢值班,她早晨6点就得从家里出发。8年来,寒来暑往,风雨无阻,她从未迟到、爽约。仅今年六到八月,她就出勤22天,为观众提供了43个班次100多个小时的高质量服务。

用爱心温暖社会的志愿者

梁宇老师对文博和志愿讲解的热爱超乎寻常。退休后她成为多家博物馆的志愿者。梁老师对恭王府博物馆的所有活动都充满兴趣,是今年暑期讲解服务岗出勤次数最多的志愿者。她为观众带去专业而生动的讲解,而观众也回馈以真诚的感谢与关心。她觉得:“志愿者就是这样一群用爱心温暖社会的人。”

作为遗址类博物馆,恭王府博物馆的讲解服务以室外为主。今年暑期高温提前,早在6月初北京就迎来了橙色高温预警。对于需要带领观众参观讲解一个多小时的志愿者来说,户外志愿讲解服务是一场场脑力和体力的双重考验。

像每一个爱美的女性一样,遮阳伞、防晒帽、墨镜、防晒口罩也是梁宇老师夏季出门包内的必备品。可当穿上黄马甲、背起讲解器,面对一位位充满信任和期待的观众时,她毅然摘下帽子、收起口罩,用满满的真诚和发自内心的尊重面对观众。每次讲解,她都尽可能把观众引导到有阴凉的地方,自己却暴露在阳光下。一天下午,当她带着观众从中路讲到西路,来到葆光室院落时,一位观众一把将她防晒服背后的帽子扣在脑袋上说:“多晒啊,快戴上吧!”朋友般的关心,感动了梁老师,她感受到了观众的认可,讲得更有劲儿了!

今年暑期,梁宇老师服务观众讲解27次,时长72小时。梁宇说:她喜欢恭王府。这里的一砖一瓦一草一木都是文物珍品,见证了清代中晚期以来中国以及北京城的变迁;她也喜欢“恭王府博物馆志愿者”这个称号,希望通过分享自己学到的知识,让更多观众了解恭王府、了解历史,激发大家对文化遗产的热爱和传承保护。

一张照片背后的故事

在李力老师的手机里,珍藏着一张特殊的合影。照片里的一家八口来自安徽,是她做义务讲解时的服务对象。是他们,让她看到了在恭王府博物馆做志愿者的价值和意义,更明白了终身学习对做好志愿服务的重要性。

那是7月16日,天气格外闷热。刚过9点半,值班讲解岗的李力就带着20多位观众进馆了。她按照讲解路线,从和珅时期公主府级别最高的和玺彩画,讲到锡晋斋“僭奢逾制”的楠木仙楼;从庆郡王永璘的追求享乐,讲到恭亲王奕訢兴洋务、开启“同光中兴”却又起起落落的一生。李老师通过建筑、牌匾、对联中藏着的人物、故事,把“一座恭王府,半部清朝史”的内涵分享给观众。讲解过程中,一位中学生频频互动,他丰富的历史知识给李力留下深刻印象。孩子的家长也就关心的古建问题提问交流。互动让李力和观众之间的距离近了,就连中午的闷热也被观众的热情压了下去。

到“西洋门”后,这一家八口并没有随其他观众一起进入花园,而是和李老师继续畅聊,意犹未尽。孩子的家长说:李老师的讲解服务让一家人的参观从“看建筑”升级为“读历史、品文化”,更深刻地理解了一座王府的变迁,也就是一段历史的缩影。一家人热情邀请李力老师合影。于是,就有了这张照片。它不仅是李力老师暑期服务的珍贵记忆,更成为激励她终身学习做好志愿服务的不懈动力!

母女同框 恭王府里一段志愿精神传承的佳话

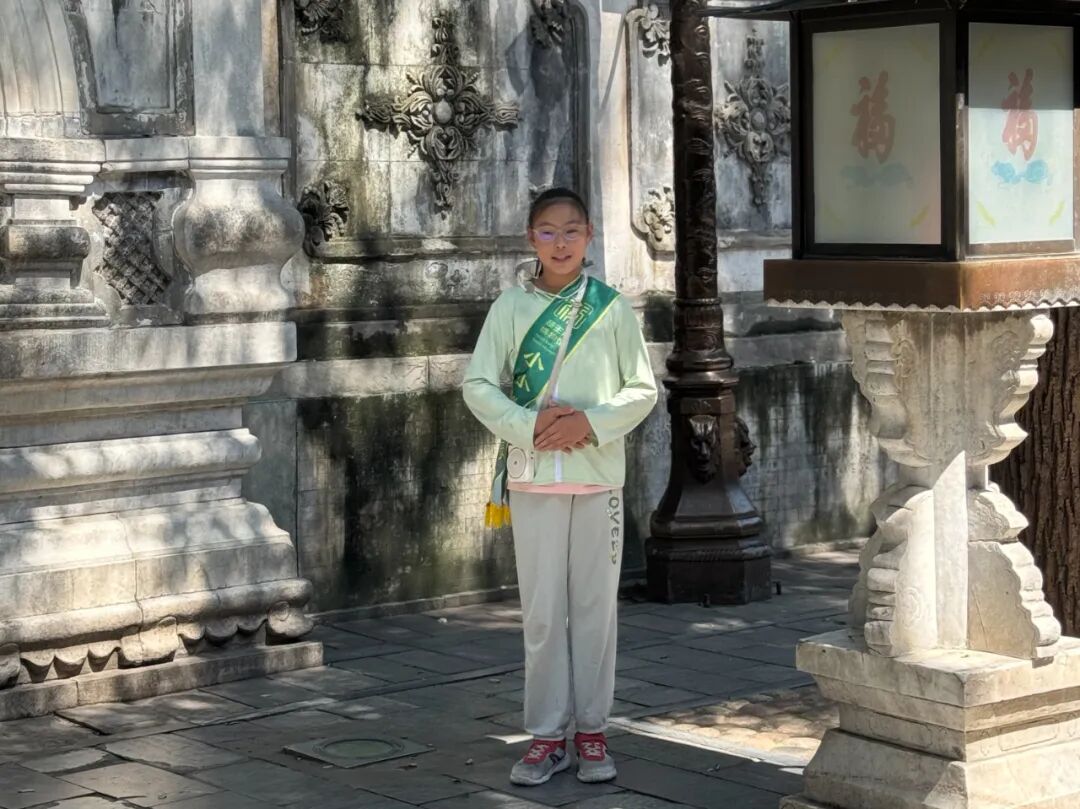

今年夏天,恭王府博物馆在观众中开展了为期五天的问卷征集活动。活动现场,一个小姑娘的身影格外引人注目。她手拿问卷细心地向每一位感兴趣的观众介绍填写方法,不时提醒完成问卷的观众排队换取礼物。炎炎烈日把她的小脸儿晒得通红,发丝里、额头上藏着细密的汗珠……这位小朋友名叫张景文,刚小学毕业。受在恭博做志愿服务的妈妈——张伟的影响,报名参加了“小小志愿者”暑假培训,成为恭王府博物馆志愿服务队伍中的新成员。

张伟老师是一位文博爱好者,2024年加入恭王府博物馆志愿者团队。今年女儿小升初,一放假,她就带着女儿来体验如何做好志愿服务。第一天,小景文跟在妈妈身边做些辅助工作:背水壶、拿讲解器,不时细心地提醒观众“小心台阶、慢点儿走”。遇到年龄相近的小朋友,她很自然地陪他们说笑聊天。张伟没想到,女儿第一次当小志愿者就能做得这么从容周到!

之后的问卷调查,小景文跟着妈妈仅实习了一天,就能独当一面了。

前不久,张伟老师的朋友带着全家来北京旅游,特意安排了恭王府博物馆的参观行程。张老师提前申请了讲解任务。当讲解进行到最后一站——“福字碑”时,小景文轻声请求妈妈:“可以让我讲这段吗?”张老师为女儿突如其来的勇气和自信欣喜。在征得观众和朋友们的同意后,她把话筒递给了女儿。

只见小景文站在西洋门外的福字灯箱旁,将“福”字的来历、康熙御笔的珍贵、长寿福的“五多”解读娓娓道来。虽然听起来还有些紧张和生涩,但每一个字都透着自己的理解与情感。那一刻,恭王府于她,不再是一座古老、威严的古迹,而是一个可以对话、能够理解并引以为傲的文化家园。

暑假很短。小景文在烈日下所流淌的汗水,最终化为滋润她成长的甘霖。那支从妈妈手中接过的话筒,让她体会到“赠人玫瑰,手有余香”的意义,理解了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神!

三个月来,共有80多位志愿者来馆服务,他们承担了观众服务中心咨询、馆内义务讲解、廉洁文化展义务讲解、社教活动服务等多个岗位,服务时长2375小时。他们身着“黄马甲”,以专业和真诚搭建起博物馆与观众之间的桥梁,用实际行动诠释着“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。正是这些平凡却动人的付出,让古老的王府焕发出时代的温度,也让“公众恭博”不只是一句口号,而是每一次耐心的解答、每一段生动的讲解、每一份无声的关怀。